最近文青都在關心的事,是早前王小帥曾獲邀擔任台北電影節評審,引人想起《大象席地而坐》導演胡波生前曾被王欺凌的黑歷史。這部電影以對氛圍、細節的精妙掌握,呈現中國社會的荒誕黑暗,其長度亦超過一般電影。作為投資者,王小帥認為電影太糟太爛並要求改短,兩人意見不合後,王拒絕為其出品電影,本來電影無緣登上銀幕,卻因胡波自縊,而最終上映並獲得2018年金馬奬最佳影片。胡波的自殺在很多人心中留下深刻的烙印,很多人惋惜這位前途無可限量的年輕導演被王小帥及其代表的制度扼殺,也有人認為胡波本身心理有問題。

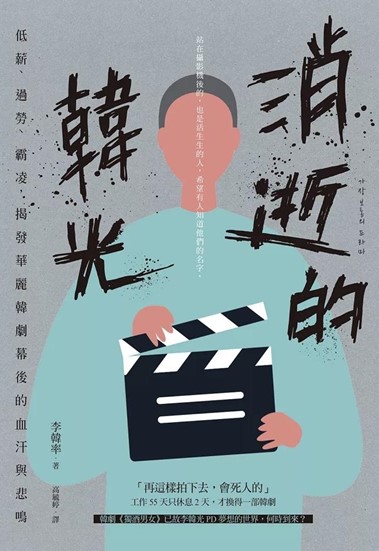

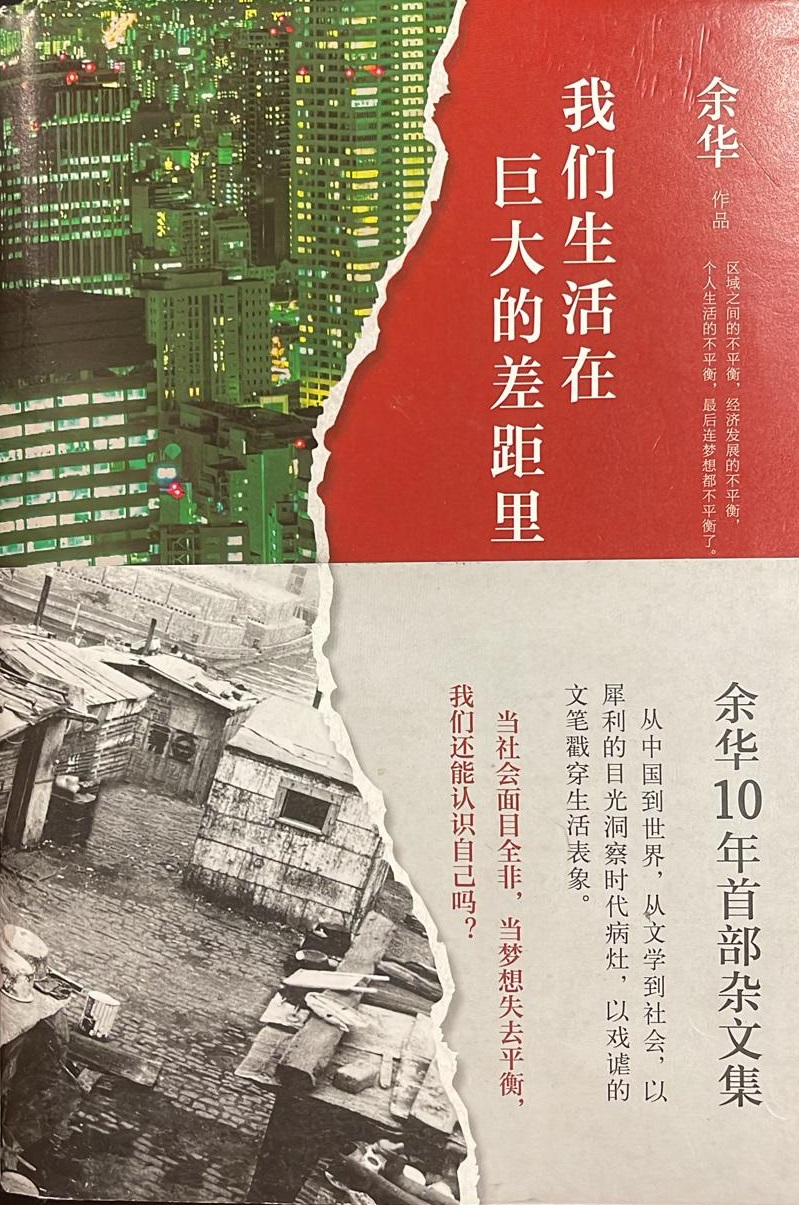

胡波自殺事件反映電影業生態圈的黑暗,一坪半性別空間向我們提供韓國已故副導李韓光弟弟李翰率的實錄《消逝的韓光》,不單是為他哥哥,也是韓國甚至全球電影從業人員而寫的悲歌,他們每日勞動須超過20小時,成家立室後就被業界無情地唾棄。但胡波的悲劇除了是電影業界的辛酸外,也是中國當代社會急遽變化的產物,解憂舊書店分享余華在文集《我們生活在巨大的差距裡》中談到中國人心理及社會的巨大變化時,不忘提到最初余華在創作之初只有巴金為其提供刊載園地,也提醒我們,生活在急遽變化的人際關係中,應該學習巴金待人接物的溫和性情,還有其勇敢接受新創作的精神。

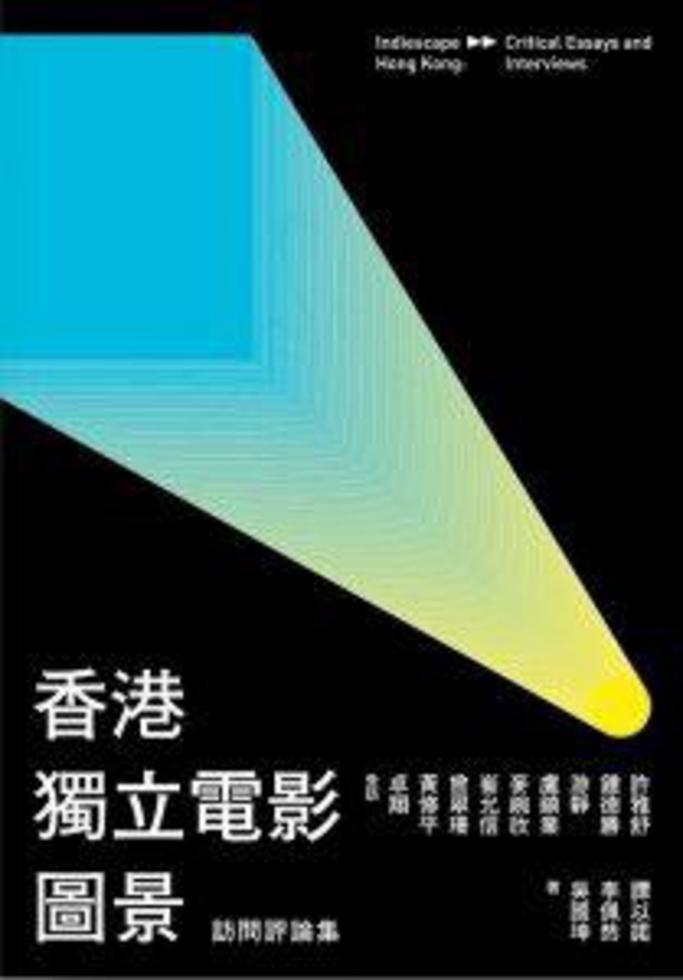

接下來還要感謝夕拾x閒社傾力為我們講述《香港獨立電影圖景——訪問評論集》這本書,此書包含九位香港獨立導演的訪談。這些訪談可回應究竟獨立電影與商業電影分別在哪裡的問題,這也是電影業一個核心的問題,讓我們在哀悼胡波的同時,也思考電影人從一開始就面對的各種困難。同樣也是與香港導演的訪談錄,獵人書店介紹的《蜜糖不壞: 華語80後導演訪談》涵蓋了兩岸三地120位獨立導演,書名中的「蜜糖」似乎更肯定了他們的作品不會隨年月而腐壞,也彷彿寓意好導演本身必須有某些內在的韌性和特質。

韌性本身很重要,它保護心靈敏感的人們,讓他們在這個充滿欺凌的社會中茁長,在一個人的童年期間,父母在這方面的教育就至關重要,即使很多人似乎忽略了這一點。序言書室談到梅琳達.溫納.莫爾的《別教出混蛋:終結霸凌、自私、厭女者》,讓我們瞭解到,如果我們要讓社會有愛心與同理心,不致成為互相霸凌的社會,就必須從家長教育入手。最後,繪本童樂以《Telling Stories Wrong》告訴我們,要說好一個故事,共鳴比make sense更重要。其實說故事與人對世界的認知有關,而我們小時候的感覺總比成年時敏銳,如果長輩不拿成人的理性強行修整我們的感覺,那麼我們或能保持對世界的敏銳感知力。套回胡波與王小帥的例子,如果王小帥相信胡波對電影的直覺,也許我們就能夠見證一位偉大導演的誕生,這比票房重要多了。

一坪半性別空間 onebookhalf_genderspace:李翰率《消逝的韓光》

韓劇自21世紀起風靡全球,但在一部部光鮮亮麗的電視劇背後,是對幕後工作人員一層又一層的剝削。本書由《獨酒男女》已故副導李韓光的弟弟所寫,他從哥哥的遺書中發現幕後人員一天要勞動超過20小時,以此書揭發拍攝現場種種不人道的問題:副導以下的員工要全天候聽任導演差遣,甚至為了趕拍攝進度,只能在片場椅子上睡覺,但導演又要跟電視台等更大的權力博弈,越是底層的人,就越要承受上司因壓力而生的怒火;由於韓國的性別歧視問題,女性員工在片場經常被辱罵和輕視,而一旦結婚生子,生活被無償的家務勞動佔領,就會被同樣高強度勞動的業界淘汰,失去工作機會;兒童演員則被過長的工時和飾演的悲劇角色影響生活和心理健康,既不能融入同齡人的圈子,又要在沒有配套心理輔導的情況下,自行消化拍攝帶來的負面情緒。

如果沒有這本書,他們的聲音就會被強勢的資方壓下,在製作精良的電視劇背後,誰又會去計較製作者的眼淚與創傷?時過境遷,拍攝現場是否還上演著相似的戲碼,我們不得而知,但多一雙眼睛關注隱形的議題,不讓強勢者篡改話語權,把話筒遞到弱勢者的手上,大環境就有多一分改變的希望。

解憂舊書店 The Book Cure:余華《我們生活在巨大的差距裡》

各種藝術創作中,以電影製作牽涉的人最多,成本也大,很難單獨完成作品。作為行外人都知道電影製作的人際關係十分複雜。胡波的悲劇或如他的作品那樣對生存意義的不安。我也只是在報導上了解事件,真實情況只有當事人才知道。據報道上所講的爭論,不論是監製、死者家屬或台北電影節及其他相關人士等,我看到的是落差,人與人之間總有落差,是思想上很大的落差,而有時落差會造成毁滅性的衝擊。剛好我看到余華的一本雜文集《我們生活在巨大的差距裡》,正好形容這個實況。余華雖然不是電影人,但他的作品不少被改編成電影,他本人也愛看電影。在同一個社會裡做創作,他年輕時也被列為先鋒派作家,過來人的身份,多少能給予新進導演或讀者有所啟發,正如他在書中所說,自己的小說是開放性的。余華是說故事的高手,這部雜文說的是他自己的故事。他說短短數十年中國人的心理變化如社會給化那樣翻天覆地、面目全非,也失去平衡,舉例說明了北京和西北兩個孩子的極端是現實差距;三十多年前的女學生和今天的女學生的極端是歷史差距,說這就是中國現在的生活,也是我想的一種巨大落差。活在這些差距與極端有如病人,他引易卜生話:「每個人對於他所屬的社會都負有責任,那個社會的弊病他也有一份。」所以他說他從事講故事是在尋求治療,因為他是一個病人。書裏講的都是他生活中所經歷、觀察的故事,在中國也到過世界其他地方;回憶兒時文革如何影響自己寫作,也透過閱讀和交流,思考寫作的方向。文章以幽默的筆觸戳穿生活的表象和荒謬。話說他八十年代入行時,因是政治上不正確的先鋒作者,沒有發表渠道,只有巴金主編的《收獲》文學雜誌收留。巴金地位德高望重,使官方因統戰或誤解而審查寬鬆,也使他和某些作者有足够的時間自由成長。巴金對他的寫作影響甚大。他提起巴金一件生活趣事(這件事我讀了笑出聲),和他讀了巴金的《隨想錄》後,就「覺得他是一個精神上勇敢的人,也會覺得他是一個在生活中溫和的人。」我想作為新進導演或藝術創作的人或任何人,這是很好的生活建議。

夕拾x閒社 Mellow Out:譚以諾、李佩然、吳國坤《香港獨立電影圖景——訪問評論集》

電影——由鏡頭、對白、角色互動、場景佈置,加上後期的剪接、配音、著色、海報設計等製作而成,花費漫長歲月不斷修改與拼湊,還少不免加加減減的工序,遑論整個製作團隊日以繼夜的絞盡腦汁,才成為他們嘔心瀝血的成果。

各人對電影的口味不盡相同,畢竟百花齊放的電影業給予觀眾任君選擇的機會,甚麼Netflix、YouTube、Disney Plus等串流影音平台(要不然就是觀賞翻版)把不同國家及地區一網打盡,觀賞電影又似乎變成唾手可得的娛樂文化。可有導演表示,現在人們對「電影」一詞的界定有模糊化跡象,坊間有形形式式的微電影、短片拍攝比賽和課程,人們確能輕易接觸拍攝機器,但所拍攝的片段又算否「電影」?究竟何謂「電影」?你我在電影院觀看的又能否與「電影」混為一談?

本週夕拾x閒社主題為電影中必不可缺的導演,推介書為《香港獨立電影圖景——訪問評論集》,輯錄許雅舒、鍾德勝、游靜、盧鎮業、麥婉欣、崔允信、曾翠珊、黃修平和卓翔等九位獨立導演的訪問,讓讀者從對談之間尋回專屬電影的真諦和價值。他們背負著「獨立導演」的標籤,被認為與主流社會的期望背道而馳,縱感受到他們對個人作品在本地無造成迴響而感失望,但他們欲從中寄託的本土情懷永不會磨滅。「只要在拍商業片時不斷反思電影的本質、獨立精神的重要,才能走出主流文化以外。」

書中的受訪導演一致認為香港缺乏平台討論和研究獨立電影,尤其使那些缺乏經驗、人脈和資金的新晉導演難以擠身於所謂的「電影圈子」,他們的解決辦法唯有不斷舉辦獨立電影放映會、電影節、評獎比賽,以及社區放映活動,為的是打破人們觀賞電影的固有模式,甚至超越以往的電影院,以引起社會對小眾電影的關注。雖說現時的社會風氣比以前開放,但電影圈仍無法掙脫其狹隘的本則,容納不了頻率不同的聲音。

本書探討獨立電影和商業電影的內容發人深省,獨立電影有絕對的flexibility,可包涵多元化的社會題材,可正缺少相應的市場,無人收購他們的作品,除非市民自發性地了解香港電影產業的全面性,或者香港政府願意推廣教育獨立電影,否則導演即使借助科技與媒體宣傳,觸及率依然無法達至預期,如商業電影般賣座,街知巷聞。商業電影跟獨立電影的比拼,自然是前者凱旋而歸,畢竟能在全線電影院上畫,至少能讓途經電影院的市民受預告片吸引而觀賞。

當中的壓榨,背後埋藏著「商業機密」,我們作為passively獲取資訊的觀眾似乎置身事外,可消費者的身份同時又使我們無法做到事不關己。就如胡波事件,他和投資公司鬧翻後欲取回電影版權,卻屢次被對方欺壓,精神上受盡羞辱和折磨。最終選擇自殺的他無緣看到作品呈現銀幕的一刻,他一生堅守自己身為導演的貞操,他不為錢、不為電影節而拍電影,在他找尋藝術與商業平衡的可能性時,已贏得多少人的掌聲。

何謂一個好導演?書中確有一個definition:「訓練自己講一個好故事和通過故事引發對社會和對人的人文關懷。」好的導演自然有好的作品,他們無遵從商業化那種受成功formula所限制的方式,更想藉破格的創作以引起觀眾的討論,於推動人民思想方面有正面影響,並提升人們的閱讀視野和創作理念。這或許便是好的電影所在,一部栩栩如生的作品,不在乎花費多少堆砌而成,最重要的是,它內在的神髓,是否能令觀眾能真正take away。

「人活著就會一直痛苦,以為換了地方就會好,好個屁啊,會在新的地方痛苦,沒人明白,它是怎麼存在的。」席地而坐的大象,前路儘管充滿未知之數,可牠仍無遺忘痛苦和黑暗中的一束微光,哪怕,牠活著就是多麼痛苦。

文:大米

獵人書店 Hunter Bookstore:曾慶宏《蜜糖不壞: 華語80後導演訪談》

電影是一個成本非常高又花時間的行業,縱然有許多初出茅廬的有才華者前仆後繼,但總是會被許多因素牽連著際遇。老話一句,千里馬也要有伯樂。

這本《蜜糖不壞:華語80後導演訪談》由「文藝復興青年資助計劃」贊助贊助的書籍,則是由同為80後的年輕導演曾慶宏,訪問了兩岸三地共12位年輕導演,帶著同樣對創作上的疑問,探究自身之於獨立製作上的路途,可以帶來甚麼樣的風景。

書本在2015年出版,其後曾慶宏交出了首部長篇電影《過時.過節》獲得好評,當中受訪的香港電影人包括盧鎮業及賴恩慈近年也大放光芒,其他台灣與中國內地的導演也不少交出好成績,這些訪問可謂是獨具慧眼。

蜜糖不會過期,細菌也無法在內存活因而不會腐壞,正如所有觀眾與創作者的期許,創作路上初心不變。

序言書室 Hong Kong Reader:梅琳達.溫納.莫爾《別教出混蛋:終結霸凌、自私、厭女者》

霸凌通常是在校園發生,但並不代表惡霸離開校園後就變好 。大概只是我們比較少知道成人世界的霸凌現象。胡歌所面對的正正是社會的霸凌。要令社會的霸凌消失,最好的方法應該是從娃娃抓起,學會教育小朋友,怎樣同理、珍惜他人,而不是走上霸凌之路 。

《別教出混蛋》正是為此而寫 。作者以育兒經驗,結合大量最新的兒童成長研究成果,將如何教「好」小朋友的方法娓娓道來 。不過作者從一開始就說,寫這本書不是自命權威,更加不是要令家長都不會教、教錯小孩 。她明確地表示,今日的父母都非常辛勞 。寫這本書並不是為了令家長惶恐、愧疚,只是旨在分享她所認識的、有效的方法 。

全書都是從實用角度出發,非常具體地討論各種不同的小朋友狀況,並提出對應的方法。特別的是,作者不單照顧怎樣教育小孩,也同時會深深地同理家長的處境。她很了解,教育小孩不易,當家長也困難。沒有人天生懂得教小孩的,我們慢慢來,與小孩一同成長。

從作者書寫的方式就可以看到,同理心與愛心是怎樣接應自身和他人的難處。會霸凌,因為心中都欠了些什麼,而絕不是天生就會霸凌。筆者感受到,此書不止在教育小孩,也在教育成人,怎樣將愛與同理放回生活與生命中。就算沒有小孩,如果你關心霸凌、公平正義的價值如何得到啟導,這都是本不容錯過的好書。

繪本童樂 Kadey Jadey:Gianni Rodari、Beatrice Alemagna《Telling Stories Wrong》

讀到一個有共鳴的故事比起一個合理的故事更為快樂。不知道從什麼時候開始,我們越來越不懂用言語表達自己,好像面對面的時候都會欲言又止,可能本來情緒、感覺就跟理智有權力差異,總是難以言說。

生活有很多考量,資訊越多我們越容易為自己設限,「唔make sense 喎」這句口頭禪掛在口邊顯得自己比較清醒、make sense,也是證明了過去日子沒有白活的工具。

回想牙牙學語,我們還有耐性、單純地欣賞他們所創造的奇幻旅程,我們把那些無法理解的胡言亂語說成小孩子的天真,一方面可能也是懷念不用下下都make sense的歲月。

當孩子逐漸成人,我們的包容、欣賞隨着他們的長大而逐漸縮減,make sense好像變得偌大的、不可忽略的。幸而世界總有些不太正常的人,又或者比正常人還正常的藝術家、生活家把想像的美好世界用不同的方法呈現,給予make sense的我們享受片刻的亂來。

最近聽一名講者說得好,想知道自己有沒有能力說出打動人心的故事,大家就去找一個小朋友。”Telling stories wrong”裏面有一個小朋友喜歡用自己的邏輯想像故事,總是說grandpa說錯故事。原來堅稱自己的想法才是正確這回事正常的很。不過一旦脫離了小孩子的軀殼,堅持己見變得不太正常、不太make sense了。